楽天でお買い物するなら、ぜひ知っておきたいのが

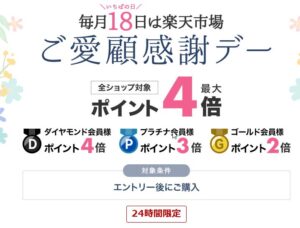

毎月18日に開催される「楽天ご愛顧感謝デー」。

この日は、会員ランクに応じて

楽天ポイントの還元率がアップする、

お得なキャンペーンです。

うまく使えば、いつものお買い物でも

ポイントがしっかり貯まります。

今回は、

楽天ご愛顧感謝デーの内容やメリットを

わかりやすくまとめました。

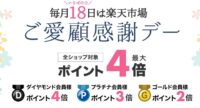

楽天ご愛顧感謝デーとは

楽天ご愛顧感謝デーは、

毎月18日(いちばの日)に開催される

ポイントアップキャンペーンです。

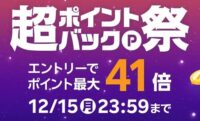

対象期間は

2025年12月18日(木)00:00~23:59

1日限定の開催なので、

忘れずにチェックしておきたい日ですね。

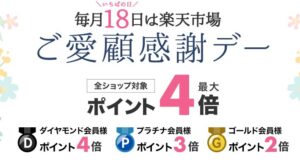

会員ランクが高いほどポイント倍率アップ

楽天ご愛顧感謝デーは、

ゴールド会員以上が対象のキャンペーンです。

会員ランクが上がるほど、

もらえるポイント倍率もアップします。

ゴールド会員、プラチナ会員、

ダイヤモンド会員の方は特に要注目です。

普段のお買い物でも、

いつもより多くポイントがもらえるチャンスになります。

参加しやすいのがうれしいポイント

楽天ご愛顧感謝デーは、条件がゆるめなのも魅力です。

まず、100円(税抜)のお買い物から

ポイントアップ対象になります。

ショップ買いまわりだと対象外になりがちな、

1,000円未満のお買い物もOK。

さらに、楽天ポイントを使ったお買い物も

ポイントアップの対象です。

ポイント消化をしたいときにも

ぴったりなキャンペーンですね。

毎月18日は、

「少額でも買いやすい」

「ポイント消化に使いやすい」

というのが大きなメリットです。

会員ランクアップの仕組みについて

楽天の会員ランクは、

条件を満たすと翌月にランクアップします。

ゴールド会員

過去6ヶ月で700ポイント以上獲得

かつ、7回以上ポイントを獲得

プラチナ会員

過去6ヶ月で2,000ポイント以上獲得

かつ、15回以上ポイントを獲得

ダイヤモンド会員

過去6ヶ月で4,000ポイント以上獲得

かつ、30回以上ポイントを獲得

さらに楽天カードの保有が必要

ご愛顧感謝デーを活用すれば、

ポイント獲得回数を増やしやすく、

ランクアップにもつながります。

全ショップ対象なのが強い

楽天ご愛顧感謝デーは、

基本的に全ショップがポイントアップ対象です。

特定ショップ限定ではないので、

日用品、食品、ファッション、家電など、

どんな買い物にも使えます。

欲しいものがあるなら、

18日まで待つのもおすすめです。

まとめ

楽天ご愛顧感謝デーは、

毎月18日に開催される、

会員ランク別ポイントアップキャンペーンです。

・ゴールド会員以上が対象

・100円からポイントアップ

・1,000円未満の買い物もOK

・楽天ポイント利用分も対象

・全ショップで使える

普段のお買い物を少し工夫するだけで、

ポイントがどんどん貯まります。

毎月18日は、

ぜひ楽天ご愛顧感謝デーを活用して、

お得にお買い物を楽しんでみてください。

楽天ご愛顧感謝デー

毎月18日(いちばの日)に開催

(リンク元:楽天市場)