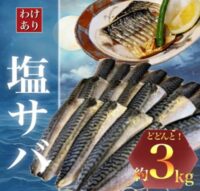

■訳ありでも味は一級品!「無添加塩サバ3kg」

ふるさと納税の返礼品として人気が高い海鮮系。

その中でも今回は、千葉県勝浦市から届く

「訳あり無添加塩サバ3kg」をご紹介します。

Amazonふるさと納税でも過去1か月で1,000点以上購入され、

評価は★4.5(123件)と高評価。

10,000円の寄附で3kgもの塩サバが届くという、

驚きのボリュームとコスパです。

訳ありといっても、

規格外サイズや形が不揃いなだけで、

味や品質には問題なし。

無添加だからこそ安心して食べられ、

普段のおかずからお弁当、

おつまみまで幅広く使えます。

■商品の特徴

*約3kgの大容量

たっぷり入っているので、家族用・まとめ買いにも最適。

*無添加で安心

余計な添加物を使わず、シンプルな塩味仕上げ。

*訳ありでお得

サイズや形にバラつきがありますが、味はしっかり塩サバそのもの。

*冷凍保存可能

そのまま冷凍庫で保存でき、必要な分だけ解凍して調理可能。

■届いたときの印象

箱を開けると、脂のりの良さそうな塩サバがずらり。

身の厚みや大きさに多少のバラつきはありますが、

見た目以上にボリュームがあり、

1枚ずつがしっかりしたサイズ感です。

3kgもの塩サバが手元に届くと、

冷凍庫が一気に魚屋さんのようなラインナップになります。

■美味しく食べるためのコツ

塩サバはシンプルに焼くだけで美味しい魚ですが、

ひと工夫することでさらに味わいが引き立ちます。

1. 小分け冷凍がポイント

3kgもの大容量なので、届いたらすぐに1枚ずつラップで包み、

ジッパー付き袋に入れて冷凍保存するのがおすすめ。

使いたいときに必要な枚数だけ解凍できます。

2. 冷蔵庫でゆっくり解凍

急速解凍より、前日から冷蔵庫に移して自然解凍することで、

身がふっくらし、ドリップが少なくなります。

3. 焼くときは皮目から

フライパンやグリルをしっかり温めて、

皮目から焼くことでパリッと香ばしく仕上がります。

仕上げに日本酒をひと振りすると、

魚の旨味がぐっと増します。

. 下味アレンジでバリエーションを

* レモン&ハーブ

オリーブオイルとハーブソルト、レモンをかけて洋風に。

* 味噌漬け

味噌・みりん・酒を混ぜたタレに一晩漬け込むと、

より深い味わいに。

* 竜田揚げ

軽く片栗粉をまぶして揚げると、子どもにも人気のおかずに。

■おすすめのアレンジレシピ

*サバの南蛮漬け

焼いたサバを甘酢に漬けて、

玉ねぎや人参と一緒にさっぱりいただけます。

*サバの味噌煮

塩サバでも味噌煮にすると、コク深い味わいに。

煮る前に塩を軽く洗い流すとちょうど良い塩加減になります。

*サバサンド

トルコ風にパンに挟んで、

野菜やソースと一緒に楽しむのもおすすめ。

*サバの炊き込みご飯

焼いたサバをほぐして炊飯器に入れ、

しょうがや醤油と一緒に炊き込むと香ばしい炊き込みご飯に。

■ふるさと納税で地域を応援

千葉県勝浦市は漁業が盛んな町。

こうした訳あり返礼品は食品ロス削減にもつながり、

地域の漁業を支える取り組みでもあります。

大容量でコスパ良く、しかも無添加で安心という点は

家庭にとって大きな魅力です。

■まとめ

「訳あり無添加塩サバ3kg」は、

大容量でコスパ抜群のふるさと納税返礼品。

形やサイズが不揃いなだけで、味はしっかり本格派です。

冷凍・小分け保存ができるので、

普段の食卓からお弁当、おつまみまで幅広く活躍します。

シンプルに焼くだけでも美味しいですが、

味噌漬けや竜田揚げ、サバサンドなど、

ひと工夫でレパートリーが広がります。

ふるさと納税を通じて地域を応援しながら、

美味しい塩サバを存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。